5.000 Kilometer nichts als Wasser, Türkis, Petrol, Azur: Davon träumen Malte und andere Abenteurer. Sie wollen von Gran Canaria aus über den Atlantik trampen.

Text: Paul Hildebrandt

Krachend schlägt das Tor zum Steg ins Schloss, ein sonnenverbrannter Mann stapft über die Bretter zu seinem Schiff. Wieder eine Absage. Malte bleibt stehen, schaut dem Mann durch die metallenen Gitterstäbe hinterher, unschlüssig, ob er auf den nächsten Segler warten soll. Brackiges Wasser schwappt gegen die Kaimauer von Las Palmas, Gran Canaria, die Nachmittagssonne knallt, es riecht nach Salzwasser und Dieselmotoren. Maltes erste Versuche, über das Meer zu trampen, sind gescheitert. Doch wer sich davon verunsichern lässt, glaubt nicht genug ans Abenteuer. Eine Frau im weißen Shirt läuft auf den Steg zu.

„Hey, do you speak English or Español?”

„Yes, English.”

„Do you cross the Atlantic?”

„No, we stay.”

„Okay, thanks, bye!”

Ein Lächeln, und wieder kracht das Metalltor.

Malte lässt seinen schweren Rucksack fallen, der gefüllt ist mit Büchern, Campingsachen und Klamotten für die nächsten Monate, und klettert auf einen Stromkasten an der Promenade. Erstmal die Lage überblicken.

Am Morgen um sechs Uhr ist er in Berlin ins Flugzeug gestiegen und hat sich müde in den Sitz fallen lassen. Auf seinem schwarzen iPod lief Kevin Morby, Folk zum Runterkommen. I climbed a cloud/And now I stole the moon. In der Nacht davor hatte er kaum geschlafen, erzählt er später, hatte mit Freunden in der WG-Küche gesessen, Bier getrunken und geraucht, eine Nacht voller Vorfreude und Abschiedsschmerz. Ein halbes Jahr werden sie sich nicht wiedersehen, vielleicht sogar noch länger, wer weiß? Trotzdem hatten alle gesagt: „Mach das, Malte!“ Als das Flugzeug abhob, spürte er den Kater.

Vor den Fenstern schrumpfte Berlin schnell zu einem Lichtermeer und verschwand dann im Nebel. Sechs Stunden später landete er auf Gran Canaria, einer Insel vor der Südküste Marokkos. Blauer Himmel bis zum Horizont, Dattelpalmen, die sich im Wind wiegten. Kann es einen besseren Ort geben, um ins Ungewisse aufzubrechen?

Im Hafen von Las Palmas will Malte ein Segelschiff finden, das ihn über den Atlantischen Ozean bringt, nach Brasilien oder in die Karibik. Nach Amerika. Las Palmas ist der letzte große Hafen vor dem Ozean, seit Jahren zieht er junge Tramper aus ganz Europa an. Er ist so etwas wie ein Mythos unter Reisenden, das Versprechen auf ein Abenteuer, das sich mit keiner Kreditkarte kaufen lässt.

Malte Neumann ist 24 Jahre alt, ein schlaksiger Mann in einem blauen Seemannspulli, der seine Haare zu einem losen Zopf gebunden trägt. Er ist ein Mensch, der vor wenigen Dingen Angst hat. Nach dem Abi ist er durch die chilenische Wüste getrampt, später, während des Auslandssemesters in Portugal, wohnte er tagelang in einer Höhle am Strand, um mal ganz mit sich zu sein. Was ihn raus treibt, auch jetzt auf den Atlantik, ist immer wieder die Frage: Wo will ich hin? Für ihn ist die Welt ein Ort voller Möglichkeiten, er könnte jeden Tag ein neues Leben beginnen. Es fällt ihm nur schwer, sich für eins zu entscheiden.

In den vergangenen vier Jahren hat Malte Politik und Germanistik in Berlin studiert, auf Lehramt. Er engagierte sich in einer Hochschulgruppe für Feminismus und schrieb an einem Theaterstück über die unterdrückte Arbeiterklasse. Vielleicht will er Lehrer werden, vielleicht doch noch Kunst studieren. Nachdem er seine Bachelorarbeit abgegeben hatte, war ihm klar: Ich muss raus. Er sagt: „Ich brauche Raum zum Nachdenken. Ich will das Gefühl kennen lernen, nichts mehr um mich herum zu haben.“ Die Atlantik-Überfahrt soll der Beginn einer Reise ohne Ziel sein, einer Reise zu sich selbst.

Malte springt von seinem Stromkasten, wuchtet den Rucksack hoch und läuft am Kai entlang zum nächsten Steg. Vielleicht hat er dort mehr Glück. Vor ihm schaukeln hunderte Yachten auf den sanften Wellen. Sie heißen Homer, Momo oder Moby Dick. Manche sind prachtvoll, mit Decks aus Teakholz und strahlend weißer Verkleidung, an anderen fressen sich Rost und Algen den Bug empor. Welche Schiffe den Atlantik überqueren, lässt sich von außen nicht ahnen. Man muss schon fragen.

Vor dem verriegelten Eisentor zum nächsten Steg trifft Malte zwei Franzosen und eine Französin. Sie tragen große Rucksäcke, die Füße stecken in Schlappen, sie grinsen ihn an.

„You are looking for a boat?”

„Yes, I want to go to America.”

„Great, so do we.“

Rafael, Antoinette und Pierrot sind Mitte zwanzig, haben gerade ihr Studium als Wasserbauingenieure in Grenoble beendet und wollen sich nun in die Welt fallen lassen, wie sie sagen. Auch sie sind auf der Suche nach einem Plan dafür, wie das Leben nun weitergehen soll.

In den Tagen darauf wird Malte dutzende Bootsucher kennen lernen. Polen, Russinnen, Deutsche, keiner von ihnen ist älter als dreißig, fast alle haben gerade ihr Abi oder ihr Studium hinter sich.

Da ist Stewart aus der Nähe von Wuppertal, 19 Jahre alt, der immer barfuß läuft und jeden Abend in den Mülltonnen der Stadt nach weggeworfenen Lebensmitteln sucht. Er will mit fünfzig Euro um die Welt reisen. Da ist Anastasia aus Moskau, 24, die beim Reisen durch Europa von den Trampern gehört hat. Sie will immer weiter, Hauptsache nicht zurück nach Russland. „Ich kann dort nicht frei sein“, sagt sie. Da ist Justine, 21, aus Le Mans, die ihr Anthropologiestudium abgebrochen hat und nun mit einer Kamera reist, um Geschichten von Menschen zu sammeln. „Ich hatte keine Lust mehr auf mein Studium. Beim Reisen lernt man mehr über die Welt als an der Uni.“

Und da sind die vier jungen Franzosen, die auf dem Deck der Ness herumklettern, einer Neun-Meter-Yacht im Hafen. Sie schrubben altes Gummi von den Dichtungen und schrauben Instrumente auseinander. Aus Lautsprechern schallt Cat Stevens‘ Wild World über die Reling. And it’s breaking my heart you’re leaving Baby / I’m grieving. Die vier waren mal Bootsucher, doch als sie nach drei Wochen niemanden gefunden hatten, der sie mitnehmen wollte, kauften sie sich für 9.000 Euro die Ness. Nur einer von ihnen ist ausgebildeter Segler, und es gibt nur eine Schlafkabine. Trotzdem wollen sie die Überfahrt wagen.

Manche wollen segeln, um klimafreundlich zu reisen, manche sind auf einer Sinnsuche, andere sehen die Reise als Revolte gegen ein System, das sich nur ums Geld dreht. Sie alle wollen aus dem geregelten Leben in Europa ausbrechen, aus dem Leben mit Job, Wohnung und Studium. Raus auf den Ozean.

Von den Kanaren sind es mehr als 5.000 Kilometer bis in die Karibik. Dazwischen liegt nichts als Wasser, endlose Flächen in Azur, Türkis und Petrol, tausende Kilometer tief. Wenn es gut läuft, können Segler die Strecke in drei Wochen schaffen. Wenn es schlecht läuft, kann einem da draußen niemand helfen. Unter Seglern erzählt man sich: Früher hätten viele Matrosen nicht schwimmen gelernt, so sollten sie schneller ertrinken, falls sie von Bord stürzten. Bis heute gilt: Wer auf offener See ins Wasser fällt, hat kaum eine Chance gerettet zu werden. Ein Segelschiff kann nicht einfach anhalten und bis es gewendet hat, haben die Wellen den über Bord Gegangenen längst verschluckt. Wer hier segelt, setzt sein Leben der Natur aus.

In den Tagen vor Maltes Ankunft lebten viele Tramper zusammen am Strand. Unter den Palmen standen Zelte und Rucksäcke dicht an dicht, fast jeden Tag kam ein neuer Schiffsucher. Rund 30 Menschen lagerten im Sand, eine Zeltstadt selbst ernannter Nomaden, bis die Polizei das Camp eines Morgens räumte. Jetzt schlafen manche von ihnen auf den Schiffen befreundeter Seglern, andere in besetzten Häusern in der Innenstadt von Las Palmas.

Diese Menschen könnten sich als Konkurrenten sehen, aber sie empfinden sich als Team, als Schicksalsgemeinschaft. Malte sagt: „Ich habe keine Lust auf Konkurrenz. Wenn jemand vor mir ein Schiff findet, ist das eben so.“ Es ist das Privileg von Optimisten, keine Gegner zu kennen.

Spät am Abend, als der Mond hinter den Betonfassaden der Stadt aufsteigt, hockt Malte am Strand und schiebt eine Alu-Stange durch eine schwarze Zeltplane, ein Pole hat ihm sein Zelt geliehen. Malte hofft, dass die Polizei ihn nicht findet. Zwischen zwei Palmen hängt bereits eine Hängematte, daneben steht ein grünes Wurfzelt. Zwei Tramper aus der Schweiz und ein spanisches Pärchen sind heute Nacht seine Nachbarn.

Als Malte am Morgen aufwacht, tropft Kondenswasser von der Zeltdecke, hinterm Hafen färbt sich der Himmel orange. Ein grauhaariger Mann macht Tai-Chi-Übungen im Sand. Malte steigt aus seinem Schlafsack und wäscht sich im eiskalten Wasser der Stranddusche. Hinter ihm dröhnt der Lärm der Hauptstraße, vor ihm rauscht der Atlantik. Der Hafen ist eine Zwischenwelt: Kurz vor der Stille des Ozeans, aber noch beschallt vom Lärm der Stadt. An der Promenade riecht es nach Urin. Malte zweifelt nicht daran, dass er diese Zwischenwelt bald verlassen wird: „Eines Tages in naher Zukunft werde ich in einem Boot von hier wegsegeln.“ Doch ein Hafen ist keine Landstraße.

Die Sonne steht hoch am Himmel, als Malte zur nächsten Runde aufbricht. Viele der Schiffe hat er schon abgeklappert, die Euphorie des ersten Tages ist Routine gewichen. Nach einer halben Stunde hat er den Hafen umrundet.

Was er hier macht, ist ein wenig wie Lotto spielen. Unter den Schiffsuchern kursieren Tipps. Zieh dich ordentlich an. Such dir Arbeit im Hafen. Gestalte einen auffälligen Flyer. Malte meint, es komme allein darauf an, im richtigen Moment die richtige Person anzusprechen. Seine Taktik: Immer lächeln, sich im Hafen bekannt machen, seine Handynummer dalassen. „Nur für den Fall.“

Als ein Mann das Tor zu einem Steg öffnet, schlüpft Malte hinterher, bevor es zuschlägt. Die Holzbretter schwanken unter seinen Schritten, dreißig Schiffe liegen mit dicken Tauen befestigt am Steg, auf einigen von ihnen schrauben und schrubben die Besitzer. Malte fragt und fragt und fragt.

„Hello, do you cross?”

„No, sorry.”

„Okay thanks, bye.”

„Hello, do you.”

Der einfachere Weg, ein Boot zu finden, ist das Internet, Seiten wie „Find a Crew“ oder „Crewbay“. Allerdings suchen die meisten Bootsbesitzer dort nach professionellen Seglern. Malte hat keinen Segelschein und keine Ahnung von Winden und Strömungen. Sein Angebot: Er will kochen und Nachtwache halten.

Am Strand neben dem Hafen schiebt Frans Campagne sein Schlauchboot ins tiefe Wasser, dann startet er mit einem Ruck an der Schnur den kleinen Motor, das Boot macht einen Satz nach vorne, Gischt spritzt über die Gummiwand. Er ruft, um den Lärm zu übertönen: „Du musst wissen: Unser Schiff ist unser Zuhause.“ Campagne ist fünfzig Jahre alt, Metallbauer, mit seiner Freundin und seinen zwei Töchtern will um die Welt segeln.

Sein Segelschiff, zu dem er mit dem Gummiboot unterwegs ist, liegt in der Bucht neben dem Hafen vor Anker. Es misst fast 15 Meter und heißt Wings. Die Familie hat ihr Haus in Holland untervermietet, sie lebt nun auf dem Schiff, wie viele Segler im Hafen. Eine enge, schwankende Wohnung.

Vor einigen Tagen kam eine junge Frau zur Wings geschwommen, erzählt Campagnes Freundin Amelie. Sie rief: „Ich will eine Revolution starten und die Welt verändern. Könnt ihr mich mitnehmen?“ Amelie sagt: „Ich glaube, das Mädchen war sehr naiv.“ Campagne sagt: „Wir würden vermutlich nicht einmal einen guten Freund mitnehmen. Und einen Fremden? Niemals.“ Die beiden haben jahrelang auf das Schiff gespart, sie erfüllen sich damit einen Lebenstraum. Malte hat erst im Herbst beschlossen, loszureisen.

Am zweiten Abend setzt sich Malte auf einen Korbstuhl in der einzigen Bar im Hafen, der „Sailors Bay“. Er trinkt ein gezapftes Tropical und chattet mit seiner Mitbewohnerin in Berlin. Sie schreibt von Problemen mit der Hausverwaltung, er denkt an Brasilien. Er sagt: „Es fühlt sich an, als wäre ich schon viel länger hier als zwei Tage.“ Die Tagesbilanz: Dutzende Absagen, ein „Vielleicht“ und ein Kapitän, der zu den Kapverden segelt, einer Inselgruppe vor dem Senegal. Das wäre nicht der direkte Weg über den Atlantik, doch von dort ist es nicht mehr ganz so weit nach Brasilien. Aber Malte ist skeptisch: Der Kapitän hat die Hälfte seines Gesichts mit Maori-Symbolen tätowiert und spricht kaum Englisch. Die Reise zu den Kapverden dauert fast eine Woche, und wenn es nicht so gut läuft: Auf einem Segelschiff kann man nicht einfach aussteigen. Obwohl ihn die vielen Absagen nervös machen, beschließt Malte zu warten.

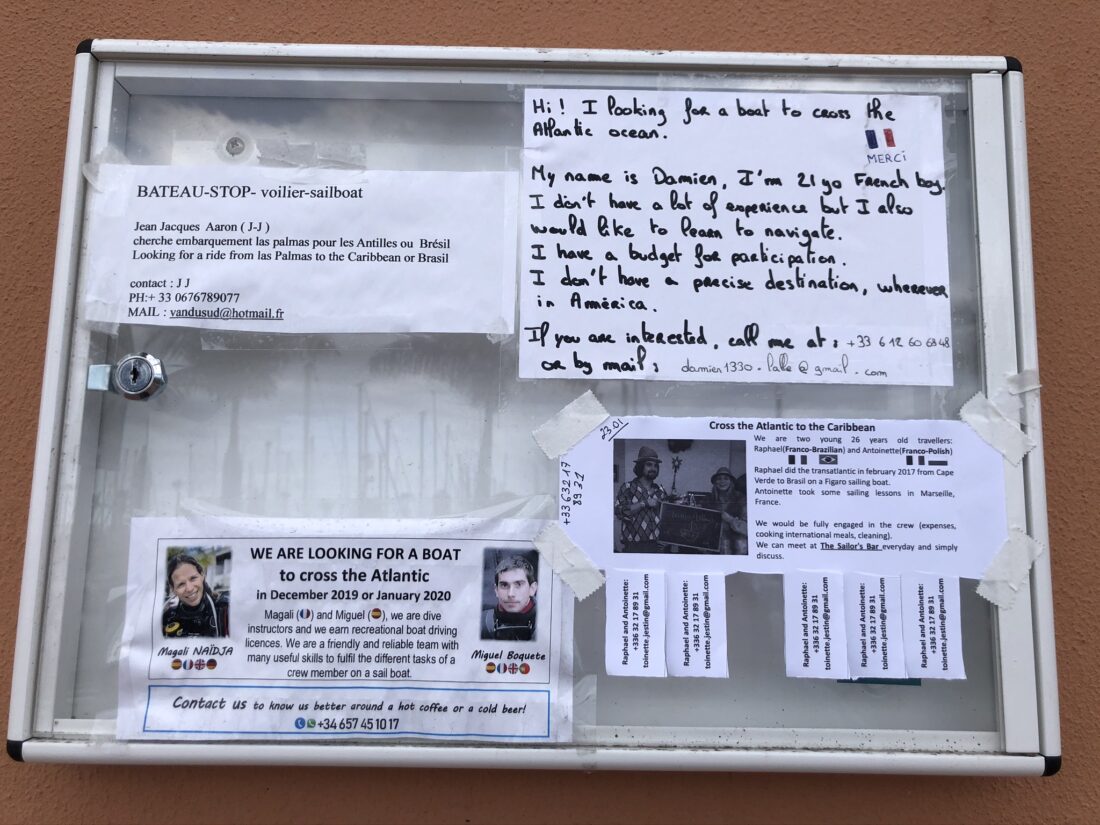

In der Sailors Bay wellen sich dutzende Zettel an der Wand, darauf Fotos von jungen, lachenden Menschen und Sätze wie „Looking for a boat“ oder „Crew available“. Manche Schiffsucher lungern seit Wochen im Hafen herum, ohne Glück zu haben. Andere sind längst weitergezogen. Das schwarze Brett ist so etwas wie die Chronik der Saison.

Eigentlich will Malte nur ein halbes Jahr unterwegs sein. Doch als aus den ersten Stunden Tage werden und aus den ersten Tagen eine Woche, sagt er: „Beim Warten auf ein Boot verändert sich das Zeitgefühl. Manche der Leute hier sind schon seit Monaten unterwegs. Da denke ich mir: Warum soll ich mich eigentlich stressen?“

Trampen heißt Warten. Aushalten, dass nichts passiert. Innehalten in einer Gegenwart, in der sonst alles nur ein paar Klicks oder ein paar Flugstunden entfernt ist. Warten auf das Boot.

Malte hat sein Zimmer in Berlin untervermietet und durchs Jobben auf dem Weihnachtsmarkt etwas Geld gespart. Falls es ihm unterwegs ausgeht, will er für einige Zeit in einem Hostel arbeiten und surfen gehen. Einen Plan B hat er nicht.

Abends versammeln sich die Bootsucher am Strand von Las Palmas. Sie haben Wein und Bier gekauft, aus einer Box tönt Bohemian Rhapsody von Queen, Mama mia let me go, Pierrot lässt ein Diabolo durch die Luft fliegen. Malte sitzt mittendrin und trinkt Rotwein aus der Flasche. Vorhin hat er erfahren, dass zwei Franzosen Ende der Woche mit dem gesichtstätowierten Kapitän zu den Kapverden segeln werden. Sie haben seinen Platz eingenommen. Erst hat er sich geärgert, jetzt verfliegt die Anspannung wieder.

„Wer von euch hat ein Boot gefunden?“, ruft Anastasia in die Runde. Vier der zehn Tramper melden sich. Malte schaut aufs Meer, dann nimmt er noch einen Schluck Wein. Er will jetzt nicht über seine Suche nachdenken. Er sagt: „Vielleicht fahre ich erst einmal in die Berge.“ Luft holen und es dann noch mal mit neuer Energie versuchen.

Als Malte einige Tage später von einem Kurztrip ins Landesinnere der Insel wieder in den Hafen kommt, meldet sich ein französisches Paar auf Weltreise bei ihm. Jean und Lucie, Mitte dreißig. Malte hatte sie an seinem ersten Tag angesprochen, sie hatten ihn abgewimmelt. Jetzt ist ihnen ein Crewmitglied abgesprungen und sie haben einen Platz frei: Erst nach Teneriffa, dann zu den Kapverden. Es ist keine direkte Überfahrt, aber Malte sagt sofort zu.

Neun Tage später schickt er ein Foto über Telegram. Man sieht darauf azurblaues Wasser, das im Sonnenlicht glitzert, dahinter recken sich Palmen in den Himmel – die Kapverden. Er schreibt: „War die ersten Tage ein bisschen Seekrank, dann war es sehr schön. Hatten große Wellen, 10 kg Dorade geangelt, Vollmond, Nachtwache, Delphine.“ Nun muss er von Bord gehen und sich ein neues Schiff suchen, alles wieder auf Anfang. Wie es von nun weitergeht, weiß er noch nicht. Irgendwas wird sich schon ergeben.

Die Reportage „Ein Schiff wird kommen“, erschienen im Frühjahr 2020 in „Zeit Campus“, wurde mit dem Columbus Nachwuchs-/Förderpreis für junge Autoren 2020 ausgezeichnet. Mehr zum diesjährigen Autorenpreis-Jahrgang und der Arbeit der Jury finden Sie hier. Dieser und alle weiteren ausgezeichneten Beiträge der Columbus Journalistenpreise der VDRJ für das Erscheinungsjahr 2020 für Text, Radio sowie Film sind hier auf einen Blick zum Nachlesen, Reinhören und Anschauen online verfügbar.

Ein Kurzinterview mit „Nachwuchspreisträger“ Paul Hildebrandt

Mona Contzen: Das Konzept mit wenig oder gar keinem Geld um die Welt zu reisen, kann man durchaus auch kritisieren. Da gibt es junge Backpacker, die in einigen der ärmsten Länder der Welt betteln. Und Leute, die umsonst mitsegeln wollen, während andere für diesen Traum ein halbes Leben lang gespart haben. Wie haben Sie diese jungen Menschen vor Ort erlebt?

Paul Hildebrandt: Mein Eindruck war: Für keinen der Tramperinnen und Tramper war es eine Selbstverständlichkeit, mitgenommen zu werden. Ausnahmslos alle haben im Gegenzug Arbeitsleistungen angeboten, es wurde immer mit viel Respekt um eine Überfahrt gebeten. Aber klar: Hinter so einer Art zu Reisen steht immer auch die Frage, habe ich meine Privilegien im Blick, die es mir ermöglichen „ohne Geld“ zu reisen. Ein großes Thema. Für den Hafen von Las Palmas gilt meiner Meinung nach: Diese Art des Reisens hat dort viele Begegnungen zwischen sehr unterschiedlichen Menschen ermöglicht.

Viele Menschen glauben, dass die Corona-Pandemie unsere Welt nachhaltig verändern wird. Sie schreiben: „Trampen heißt Warten. Aushalten, dass nichts passiert. Innehalten in einer Gegenwart, in der sonst alles nur ein paar Klicks oder ein paar Flugstunden entfernt ist.“ Wird das Warten Teil unserer neuen Reisewirklichkeit?

Ich sehe nicht, dass die Corona-Pandemie uns wirklich zu wartenden Reisenden gemacht hätte. Es ist ja noch immer möglich, sehr schnell einmal um die Welt zu fliegen. Dabei finde ich: Es würde dem Reisen in der Moderne insgesamt gut tun, wenn das Warten wieder einen größeren Stellenwert bekäme. Reisen ist ein Zustand und warten bedeutet ja schließlich auch: Sich Zeit zu nehmen für die Reise, sich des Abenteuers und dem Wert der Eindrücke bewusst zu werden und die Begegnungen als etwas sehr Besonderes wertzuschätzen, die man auf einer Reise macht.

Sie haben mit Malte am Strand geschlafen, sich an der Stranddusche gewaschen, Essen aus Müllcontainern gefischt. Ihrem Protagonisten sind Sie so sehr nahe kommen. Gibt es etwas, das Sie nicht tun würden oder ist bei einer Recherche immer voller Einsatz gefragt?

Ich finde es vor allem wichtig, die Grenzen der Protagonistinnen und Protagonisten zu wahren. Es ist ein großes Privileg als Reporter einem anderen Menschen so nah kommen zu dürfen. Ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt: Ich habe keine Lust, einen Fremden in mein Leben zu lassen. Während einer Recherche versuche ich deshalb mit meinen Protagonistinnen und Protagonisten immer auf Augenhöhe in den Austausch zu gehen: Ist es eigentlich noch in Ordnung, dass ich dabei bin?

Hinterlasse jetzt einen Kommentar