Tilman Rammstedt hat Wintersport immer abgelehnt. Ronja von Rönne fährt seit ihrer Kindheit Ski. In Bad Gastein will sie es ihm endlich beibringen. Hält die Beziehung das aus?

Er: Mir fehlt viel im Leben. Skifahren fehlte mir nie. Ich konnte mir keine Lücke vorstellen, die sich dadurch stopfen ließe, dass ich Hunderte von Kilometern fahre, um mir dort für das Äquivalent des Bruttoinlandsprodukts eines kleinen (aber nicht sehr kleinen) Landes einen Skipass zu kaufen und mich dann, eingehüllt in Kälte und schmerzhaft farbenfrohem Goretex, an Seilen einen Berg hochziehen zu lassen, damit ich ihn auf zwei unangemessen langen Brettchen wieder hinuntersause. Mit etwas Glück würde ich mir dabei nur das Bein brechen oder zwei, drei unwichtigere Wirbel. Mit etwas Glück würde ich dem Après-Ski entkommen, mit etwas Glück würde das Geld nach ein paar Tagen ausgehen, und ich könnte den Rest der Zeit das machen, was man im Urlaub ohnehin machen sollte, nämlich nichts. Skifahren befremdete mich, Skifahrer befremdeten mich, und die sektenhafte Begeisterung, die dieses ganze Ski-Brimborium umgab, befremdete mich am meisten.

Sie: Wäre Skifahren wirklich eine Sekte, hätten alle anderen Religionen ausgedient. „Skifahren macht euphorisch“, locke ich den Mann, aber so richtig glaubt er es mir nicht. Er kennt den Rausch nicht bei einer Schussfahrt mit 80 km/h, kennt den Adrenalinschub nicht, wenn man sich abseits der planierten Strecken durch die Wälder kämpft, und am wenigsten kennt er den Moment, in dem die Angst keine Chance mehr hat, in dem man nur noch da ist, man selbst, der Schnee, die Geschwindigkeit, dieses allumfassende, süchtig machende Glücksgefühl. Neuschnee, das Kokain des Skifahrers. Ich komme aus den Bergen, viele Kindheitserinnerungen handeln vom Skifahren: „Weißt du noch“, ragt meine Mutter gern, „als du deinen Ski im Sessellift verloren hast und die ganze Piste einbeinig danach absuchen musstest?“ Natürlich weiß ich es noch, ganz genau sogar. Der Mann allerdings versteht nicht, „was reizvoll daran sein soll, auf einem Ski einen steilen Hang runterzufallen, um nach dem zweiten Scheißding Ausschau zu halten“. Vielleicht ist Skifahren wirklich eine Sekte. Dann möchte ich bitte mit jemandem zusammen sein, der derselben Religionsgemeinschaft angehört.

Die Frau hat das Skifahren natürlich schon im Mutterleib gelernt. Sie kann besser Ski fahren als gehen. Und natürlich droht sie seit Jahren, dass sie mich bald mal mitnehmen werde in die Berge, in eine dieser feindselig verschneiten Höllen, die alle nach seltenen Krankheiten klingen: Oberjoch, Erbeskopf, Nesselwang, Sackpfeife. Und natürlich antworte ich seit Jahren darauf mit dem einzig Angemessenen: „Ja, ja.“ Aber weil ich dann doch ein paar Mal zu viel in Poesiealben und auf Facebook-Walls gelesen habe, man solle alles im Leben einmal ausprobieren, und ich die Frau außerdem sehr mag, ist aus dem „Ja, ja“ irgendwann tatsächlich ein „Ja“ geworden, wenn auch ein sehr geseufztes.

Sein Seufzen überhöre ich, mir reicht ein „Ja“, egal, wie gemurmelt. Endlich hat der Mann Gelegenheit, zu bemerken, dass er bisher eigentlich nicht gelebt hat! Ich packe also alle meine Ski, meine Thermosocken, meinen Helm, und der Mann packt gar nichts, weil er nichts an Ausrüstung besitzt. Das Zeug wird dann eben geliehen. Wir entscheiden uns für Bad Gastein in Österreich. Oder eher: Ich entscheide mich für Bad Gastein, und der Mann sagt: „Ja, ja.“ Bad Gastein ist nicht nur umgeben von großen Skigebieten, sondern liegt selbst wunderschön im Tal. Die Häuser und Hotels schmiegen sich zum Teil aberwitzig an den Hang, und es ist noch etwas vom Glamour der Zwanziger Jahre zu spüren, als der Ort seine große Zeit hatte. Das denkmalgeschützte Grand Hotel de l’Europe soll zum Beispiel als Vorbild für Wes Andersons Grand Budapest Hotel gedient haben. Leider ist das Casino darin mittlerweile geschlossen, und auch ein Grandhotel ist es nicht mehr. Wir kommen dafür im Miramonte unter. Trinken ein Glas Wein in der schummrigen Hotelbar. Draußen Schnee, drinnen gemütlicher Minimalismus und die zufriedene Erschöpfung derjenigen, die den Tag schon auf Skiern verbracht haben. Es ist alles, wie es sein sollte. Ich erzähle dem Mann von all den großartigen Abenteuern, die ihn erwarten, und checke den Wetterbericht, Neuschnee beim Vorarlberg, Sonne auf dem Graukogel. „Was für ein Vogel?“, fragt der Mann, und ich denke zum ersten Mal, dass unser Unternehmen doch noch eine Menge Arbeit bedeuten könnte.

Die Frau will mir natürlich alles höchstpersönlich beibringen, was eine irre behämmerte Idee ist. Wir trennen uns ohnehin alle vier Wochen, da reicht ein falscher Blick, ein falscher Traum und einmal sogar ein falsches Horoskop. Und der Streit, den wir als Lehrerin und Schüler unausweichlich anzetteln, würde langsamer verheilen als jedes gebrochene Bein. Deshalb schalten wir lieber Hans dazwischen. Hans ist Skilehrer, trägt Pferdeschwanz und sieht mit Ende 50 deutlich jünger aus als ich. Was ich denn außer Skifahren so für Sport mache, fragt er, und ich sage: „Bisschen Schwimmen“, weil ich letztes Jahr mal schwimmen war, und Hans merkt spätestens jetzt, dass er viel Geduld brauchen wird. „Bist du bereit?“, fragt er. „Ja, ja“, sage ich. Als Erstes lernt man beim Skifahren, wie man damit wieder aufhört. Also wie man anhält, wenn man da ist, wo man in diesem Sport offenbar unbedingt sein will: ganz unten. Hans zeigt mir den „Schneepflug“, der bei kleinen Kindern mittlerweile „Pizzastück“ heißt, und beides ist keine gute Beschreibung für den absolut unsexy und anstrengenden Winkel, in den man Beine und Skier beim Bremsen bringen soll. Ansonsten ist diese Haltung aber erstaunlich wirkungslos.

Wenn ich dem Mann schon nicht das Skifahren beibringen darf, möchte ich wenigstens zuschauen. Also ungefähr zwei Minuten lang. Länger hält man es eigentlich nicht aus, den Partner derart erbarmungswürdig den Berg runterrutschen zu sehen, in einer Haltung, als müsste er dringend aufs Klo oder halt schon nicht mehr, zumindest aber so, als wolle er auf gar keinen Fall Ski fahren. Ich wünsche Hans alles Gute, er nickt aufmunternd. Ich verabschiede mich und erkunde das Skigebiet allein. Unbedingter Tipp für alle, die ohne Partner oder mit einem ähnlich nutzlosen wie meinem in den Skiurlaub fahren: Musik hören beim Fahren. Vom Stubnerkogel hat man eine lange Abfahrt mit einigen schwarzen Pisten vor sich. Links und rechts fliegt der Tiefschnee, während Bon Jovi It’s my life singt. Da ist es, das einzigartige, schnelle, schöne Skifahrleben.

Mein Leben wäre überall schöner als hier: Immer wieder fahre ich den Übungshügel hinunter, immer wieder nehme ich die kümmerliche Schneepflughaltung ein, immer wieder verlangsame ich kein bisschen. Ich gerate in Panik, ich höre Hans lachen, ich drifte in irgendeine Richtung ab, ich hasse kurz alles: Skifahren, die Alpen, die Frau, Hans, mich, dann falle ich um. Ich liege im Schnee, er ist weich und weiß und tröstend. Wie bei allem im Leben ist Hinfallen schließlich die sicherste Art des Aufhörens. Und kurz ist alles gut, bis Hans mir aufhilft, weil es ja weitergehen muss, weil es ja laut Poesiealben und Facebook-Walls immer weitergehen muss.

Als ich die beiden nach ein paar Stunden wiedersehe, kann der Mann immer noch nicht bremsen. Er kann auch nicht allein aus dem Schnee aufstehen, in den er sich suizidal alle drei Meter schmeißt, um anzuhalten.

Am nächsten Tag fragt mich Hans, was für Sport meine Eltern gemacht hätten. „Schach“, sage ich, weil mir schon alles egal ist. Dann geht es wieder auf den Übungshügel, es geht weiter mit Scheitern, dreijährige Kinder überholen mich, ich bremse nicht und will nichts lieber als bremsen, zweijährige Kinder überholen mich, Hans lächelt professionell, es schneit, es ist kalt, die Frau lächelt unprofessionell, einjährige Kinder überholen mich, ich will weg, ich will ans Meer.

Ich kenne bald alle interessanten Pisten des Skigebiets, der Mann immer noch nichts außer den Übungshügel. Den aber zumindest sehr genau, jeden Meter Schnee hat er schon persönlich geküsst. Ich will ihn nicht mehr aufmuntern, ich will endlich mit ihm in den Sessellift steigen und das Skigebiet gemeinsam erkunden. Aber dem Mann ist mein Glück offenbar egal. Noch schlimmer: Er scheut keine Mühe, mein Glück zu sabotieren. Jeder seiner Stürze ist eine hämische Nachricht an mich. Stellt er sich vielleicht aus reiner Bösartigkeit so dumm an? Ich will das nicht länger hinnehmen. Also verspreche ich ihm abends bei einer Pferdeschlittenfahrt, die wir unternehmen, um überhaupt mal etwas gemeinsam im Schnee zu machen, dass morgen ich den Unterricht übernehme. Der Mann schaut verschreckt und nimmt noch einen tiefen Schluck vom selbst gebrannten Schnaps, den der Schlittenführer uns anbietet. Aber er widerspricht nicht.

Also gebe ich Hans für den letzten Tag frei. Er scheint nicht sehr traurig darüber. Die Frau sagt: „Scheiß auf die Beziehung, Skifahren ist wichtiger“, und hat dabei dieses irre Glitzern in den Augen. Zum ersten Mal habe ich richtige und berechtigte Angst vor ihr. Und vielleicht liegt es auch an dieser Angst, dass es auf einmal tatsächlich gelingt. Ich lasse „diese uralte Schneepflugmethode“ weg und fahre dafür die Kurven ab, die die Frau für mich in den Schnee des Übungshügels malt. Ich fahre Ski. Ich fahre verdammt noch mal Ski! Nicht schnell, nicht elegant, aber zweifellos. Alles scheint auf einmal möglich: Wintersport, Liebe, Leben. Ich überhole sogar zweijährige Kinder und lache sie aus. Und das könnte doch das Happy End sein. Aber weil auch im Leben das Bremsen schwierig ist, saust man meistens geradewegs am Happy End vorbei.

Die Euphorie des Mannes steckt mich an. Ich muss sie ausnutzen. Also deute ich hoch auf den Berg zu unserer Linken. Da runterzufahren, sage ich, sei eigentlich genauso wie hier am Übungshügel, nur halt etwas länger. Wie viel länger, will der Mann wissen, und ich schätze: ungefähr zwanzig Mal so lang. Sagen wir es so: Während der sehr, sehr langen Liftfahrt merke ich, dass ich zwar gut im Skifahren, aber dafür umso miserabler im Schätzen bin. Zum Glück kann man die doch etwas steile Piste nicht erkennen, denn es wird mit jedem Höhenmeter immer nebliger.

Warum will die Frau mich töten? Ich kann doch jetzt sogar fast Ski fahren. Um uns nur Nebel, ein paar letzte Tannen starren uns an. Baumgrenze. Von hier aus geht es nur noch abwärts. Immerhin, die ersten paar Hundert Meter gelingt alles. Ich fahre Kurven, denn geradeaus ist ja immer am schwierigsten. Die Frau lacht glücklich, ich lache glücklich, die Tannen applaudieren. Aber natürlich zu früh, viel zu früh. Die Piste wechselt von Blau auf Rot, womit wir Skifahrer meinen: Sie wechselt von „machbar“ auf „vollkommen unmöglich“. Und auf einmal kann ich nichts mehr: Ich kann nicht mehr Kurven fahren, und schon gar nicht geradeaus, ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr sprechen, ich kann nicht mehr abwärts, und alle anderen Richtungen kommen nicht infrage.

„Zwanzig Mal so lang“, das war eine groteske Untertreibung, vor uns liegen noch gut zwölf Kilometer Strecke, das nächste Stück Piste ist rot. In diesem Moment wird mir klar, dass der Mann diesen Berg nicht schaffen wird. Doch auf dem Berg darf man nicht verzweifeln, sonst ist man verloren. Also motiviere ich den Mann und beteure, hier auf der Piste gebe es ganz sicher keine Lawinen, und er schnauzt mich an, ob ich ihm jetzt erzählen wolle, dass so eine Lawine „viel mehr Angst vor uns Menschen hat als wir vor ihr“. Ich widerspreche nicht, versuche es stattdesse mit Geometrie. Eigentlich, erkläre ich dem Mann gezwungen fröhlich, kann er durch den Winkel seiner Ski am Hang selbst entscheiden, wie steil der Berg eigentlich ist.

Was für ein Blödsinn! Der Berg ist der Einzige, der hier irgendwas entscheidet! Was soll er sich auch von mir sagen lassen? Ich bin ein Wurm, ein kleiner Goretex-Wurm. Links und rechts von mir fauchen die Ski derjenigen durch den Schnee, denen der Berg offenbar besser gehorcht. Sie scheinen einer anderen Spezies anzugehören. Genau wie die Frau. Nie war sie mir so fremd wie jetzt.

Die Alm, die auf halbem Weg eingezeichnet war, finde ich nicht. Die rettende Mittelstation der Gondel auch nicht. Wir müssen hier runter, und zwar die ganze Strecke. Das ahnt mittlerweile auch der Mann, nur helfen tut ihm das wenig. Immer wieder liegt er da, tut mir leid, ich helfe ihm auf, und immer widerwilliger lässt er das zu.

Natürlich liege ich im Schnee. Der Schnee ist mein einziger Freund hier. Der Schnee mag Skifahrer genauso wenig wie ich. Der Schnee will keine „gemeinsamen Erfolgserlebnisse“ mit mir. Ich will mit dem Schnee heute bunte Cocktails trinken. Das mit dem Schnee und mir, das ist schon mehr als reine Freundschaft.

Irgendwann schnallt er seine Ski ab und läuft, ich trage seine Ausrüstung. Das ist okay, ich trage ja auch die Verantwortung für diesen Mist. Dann packt ihn doch wieder der Ehrgeiz, und er versucht ein paar zittrige Kurven. Ich fahre rückwärts vor ihm her, beschwörender als Merkel flüstere ich mittlerweile vor mich hin: Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und ähnlich wie Merkel glaube ich mir das immer weniger.

Die Frau faselt wirres Zeug, ich starre böse vor mich hin, die Tannen wenden sich verschämt von uns ab. Skifahren ist echt das Größte.

Die Sonne geht mittlerweile unter. Selbst dafür fühle ich mich inzwischen verantwortlich. Auch ich kann nicht mehr. Und ich verstehe, warum der Mann sich immer in den Schnee schmeißt. Der sieht so weich aus. So weich und still und so erreichbar. Wir schaffen es eh nicht bis nach unten. Keine Chance, niemals. Bis wir es dann doch schaffen.

Nach unten kommt man ja immer. Ich bin nicht einmal erleichtert. Ich will nur noch raus, raus aus diesen Schuhen, raus aus diesem Helm, raus aus diesem Tal, raus aus diesen Bergen, raus aus der Sekte, die mich ja auch offenbar gar nicht aufnehmen möchte. Ich schaue nicht noch einmal hoch zum Berg.

In dem Moment, als wir die Talstation erreichen, bricht alles heraus und ich breche zusammen. Ich klammere mich weinend an den Mann, ich zittere und entschuldige mich immer und immer wieder. „Da lacht ihr später drüber“, sagt der Fotograf, der im Tal gewartet hat, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Und erst recht weiß ich nicht, wie ich dem Mann jetzt noch beibringen will, wie schön Skifahren eigentlich ist.

„Bis zum nächsten Mal“, sagen die penetrant gut gelaunten Jungs beim Skiverleih, und auf einmal kommt doch die Erleichterung. Es wird kein nächstes Mal geben. Ich bin frei! Ich habe wieder ein Leben!

Als wir auf dem Rückweg durch die Stadt gehen, versucht der Mann, mir zum Ausgleich auch etwas beizubringen. Nämlich wie man nicht Ski fährt. „Es ist ganz einfach“, sagt er. „Schau, man lässt das einfach alles weg: die Ski, die Stöcke, die Berge. Ja, genau so. Du machst das schon gut. Für eine Anfängerin ganz gut.“ Aus einer der Kneipen schallt sehr laut Hey Jude, gesungen von einem offenbar volltrunkenen Chor. „Was ist das?“, fragt der Mann, und ich antworte ermattet: „Après-Ski“. Ich war selbst noch nie bei so etwas, aber jetzt ist auch schon alles egal, und ich will, dass alles noch viel egaler wird, ich will Schnaps und Evergreens und folge dem Mann in die Kneipe. Ein Amerikaner singt zur Gitarre, Menschen jeder Altersklasse stehen auf Stühlen und Tischen, liegen einander besoffen in den Armen und singen mit. Alle Augen leuchten. Dann stimmt der Gitarrist Angels von Robbie Williams an. Ich schnappe mir zwei Schnaps und den Mann. Den Mann, der mit mir den Berg bezwungen hat. Wir singen lauthals mit. Unsere Augen leuchten. Wir lachen uns an. Das können wir gut. Genau gleich gut sogar.

„Und? Im März wieder in die Berge?“, ruft mir die Frau zu, als Angels verklingt. Sie meint das als Witz, weil wir ja später über alles lachen sollen, und jetzt ist schließlich später und alles endlich ziemlich gut. „Ja, ja“, antworte ich, aber es klingt irgendwie anders, erschreckend anders, also sage ich es noch mal: „Ja. Ja.“ Ich habe nicht richtig gelernt, wie man Ski fährt, aber noch weniger habe ich gelernt, wie man damit wieder aufhört.

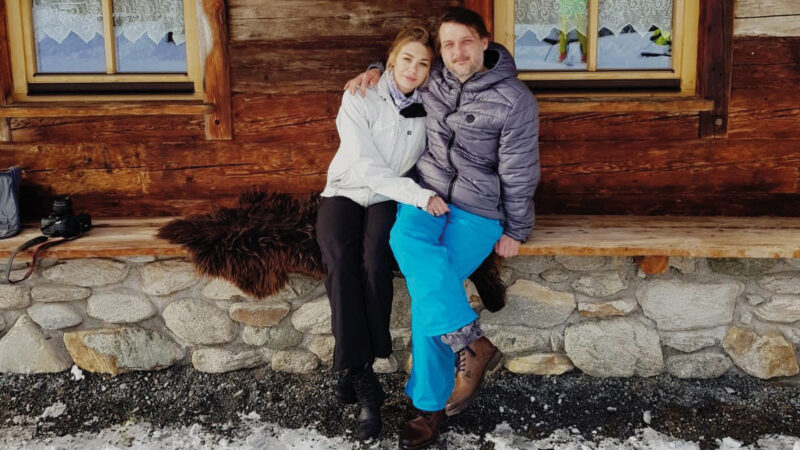

Ronja von Rönne und Tilmann Rammstedt haben sich für die Reportage „Eine Frage der Bindung“ in den Wintersport gestürzt. Mit Erfolg. Ihre Reportage „Eine Frage der Bindung“, erschienen am 8. Februar 2018 in der Zeit erhielt den Columbuspreis für besondere journalistische Leistung 2018.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar